ヴィクトリア時代の女性にとって、服喪の期間はさぞたいへんで、辛かったことでしょう。

服喪の期間が長い。亡くなったのが

夫であれば 2年(半)

親、または子 1年

兄弟姉妹 半年

伯父、伯母 3ヶ月

いとこ 6週間男性は喪章をつけるだけでよかったのですが、女性は全身、黒づくめでした。

服喪期間に結婚する場合、ウェディングドレスは黒か灰色(うわ〜)。

自分の子供の結婚式に出席する未亡人は、濃い赤のドレスが認められました(なぜ?)

正式な喪が1年間。さらにやや軽い喪が1年間。服喪期間の1年目は、未亡人は社会とまったく縁を切った生活を強いられました。

あらゆる招待は断らなけれならず、みとめられていたのは、近親者を訪問したり、結婚式や洗礼式などの教会行事のみでした。

一応2年間、ということになっていますが、さらに半年ほどは準喪服を着ているのが普通でした。

やっと1年過ぎたと思ったら、またすぐ別の近親者や政府要人、王族が亡くなって、喪服に逆戻り、ということもありました。

妻は夫の近親者が亡くなった場合にも、喪服を着なければなりませんでした。2年目からは、正喪服をやめて、もう少しお洒落な黒服に、黒い宝石類をつけました。

ジェット、アメジスト、真珠、ダイヤモンドなどが認められていました。急に喪に服す事になると、大変な出費がかかりました。

1年分の衣装、バッグ、靴、傘などの小物を黒でそろえなければならないうえに、大きなお屋敷になると、使用人たちにも喪服を着せなければなりません。

そんなわけで御婦人がたは手持ちの衣装を黒く染めて、喪服にしたのです。

どちらもビクトリア時代に大流行でした。

これにホームズの産みの親、コナン・ドイルが夢中だったのは有名ですね。交霊会は、霊との交信が目的でおこなわれる会で、霊媒を介してあの世の霊と話をしたり、あの世からメッセージを受けたり、霊そのものを呼び出して質問をしたりするものです。

たとえば、こっくりさんや、イタコの口寄せなども、交霊会になります。降霊会は、霊現象を求めるもので、こちらは交信が目的ではありません。

霊の手型をとるとか、ポルターガイストを見るとか、心霊写真を撮るとか、現象そのものが目的になります。

踏み車、というものにはいろいろな形がありますが、要するに、水車は水で、風車は風で動かすのに対し、踏み車は足で踏むことで回転させる車輪です。

用水路などにある、小さな踏み車などを見たことのあるかたもいるでしょう。

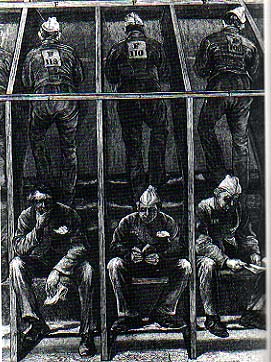

ここで説明する踏み車は、ビクトリア時代の監獄に設置されたものです。

かわいく言えば、<ルームランナー拷問バージョン@監獄❼>です。

うーん。やっぱり殺伐とした匂いは消えないか。踏み車は1817年にBrixton監獄に初めて設置されました。

もちろん、水をくみあげるため、という実用的な踏み車もありましたが、ほとんどが拷問目的でした。

その証拠に、風圧を使った調節弁がつけられていて、回転をきつくして、罪人たちがいくらがんばって踏んでも、なかなか回らないようにすることができるようになっています。

1分間に2回転する巨大な車輪の上を15分間歩き、ベルが鳴ると次の人と交替する、というローテーションで、監獄によって回転数は違いましたが、一万歩以上歩くことになるのは、どこもかわりありませんでした。

しかも、これは車輪の上を歩くわけですから、平面を歩くのでなく、永遠に続く階段をのぼっているのと同じです。

別名。「到達点のない階段」「永遠への階段」「ジャック・ザ・スリッパー」「人生の車輪」

ロクな食事も与えられず、こんな苦行をさせられてはたまりません。

当然、わざと足に傷をつけたり、仮病を装おったりして、さぼる人間が続出しました。それにしても、なんのためにこんなものを作ったのか。

ビクトリア時代の貴婦人は、「何もしない」ことが求められました。

自分でちょっとした仕事をすれば、「はしたない」とみなされたのです。

そんなわけで、レディの身の回りの世話をするために、侍女が雇われました。

この<身の回りの世話>というのは、着替えをさせ、髪をとかし、身体を洗い、

寝かし付けるという、ほとんど介護に近いものでした。

なにしろ、レディたるもの、何もしてはいけないので、赤ん坊と同じなのです。侍女は特権として、女主人のおさがりの服をもらうことができました。

女性の使用人の中で、もっとも位が高かったのです。使用人には階級がありました。

男性使用人を監督するのが執事。

女性使用人を監督するのが家政婦。

執事と家政婦が、使用人の採用、免職も決定しました。

侍女は女性使用人の中でも別格で、執事、家政婦と並ぶ、上級使用人とみなされました。

ですから、女性使用人の中で唯一、家政婦の監督を受けませんでしたし、家政婦からクビを言い渡されることもありませんでした。

そして、ほかの使用人たちが使用人の部屋で食事をする間、侍女は家政婦、執事とともに、家政婦の部屋(パントリー)で食事をとることを許されました。

けれども、侍女は一般的に若い女性ということになっていたので、歳をとると、年齢だけを理由にクビになることもありえたのです。

できれば侍女はフランス人のほうがいい、と言われていました。

が、それがムリな場合は、フランス風に名前を呼ぶことで、雰囲気を出したらしい。

例 ジェーンをジャネットと呼ぶ。

現代でいう遊園地、テーマパークのようなものが、当時のロンドンにはたくさんありました。

プレジャーガーデンズと呼ばれています。

クリモーン庭園はチェルシーの「スタジアム」というプレジャーガーデンズを前身として、1845年に開園しました。

ディズニーランドのように、きれいな遊歩道、楼閣、喫茶店がもうけられ、舞踏会、サーカス、芝居小屋、ポニー競馬などの娯楽が豊富でした。

特に有名だったのが、気球ショーと、午後11時半の花火ショーです。

花火の音に相当苦情があったようですが、大人気だったので、無視されました。

最初は健全な遊園地だったここも、のちにはロンドン一のいかがわしい場所となり、娼婦などが集まる、悪の巣窟になってしまいました。

1874年5月に「空飛ぶ男(フライングマン)」が気球ショーで失敗し、墜死したのがきっかけで、ついに閉園においこまれました。

名刺くばりは、上流階級の人々にとって大事な仕事でした。

いろいろな人とのコネが、とっても重要だったからです。

夫の名刺、夫人の名刺が、別々に作られました。

お近づきになりたい家には、夫の名刺を2枚と、夫人の名刺を1枚届けます。

夫の名刺と夫人の名刺を、女主人に。

夫の名刺を、主人に。

未婚の娘がいる場合は、夫人の名刺の下に書き添えました。

未亡人は黒縁の名刺を作りました。

名刺を受け取ると、盆の上に並べて玄関先のテーブルにおいたり、暖炉のマントルピースの上に並べたりしました。

この家はこんな人たちとおつきあいがある、と、お客さんに見せつけるわけです。

当然、なんとか伯爵、なんとか公爵、という、派手な名刺を、いちばん目立つように飾りました。

そりゃ〜、わたしでもそうしますわ。

袖のかわりにケープのついた、婦人用のコートというかマントです。

ノースリーブのコートの上に、長めのケープ(小さなマントのような肩にはおる布)がついたものです。

「銀河鉄道999」のメーテルが着ているコートの袖がないもの、という説明がいちばんわかりやすいかも。(ちょっと違うけど)