人でも本でも、その本質が謎に包まれているほど、魅力的だと思う。

これはどんな本なのだろう----読み進む間、それがずっと不思議だった。

ヴィクトリア時代のロンドンを背景にした歴史小説だろうか。ラブストーリーだろうか。ゴシックホラーだろうか。ミステリーだろうか。

そして最後の最後に、ああ、とわかる。ジャンルは<謎>なのだと。物語の舞台は、かつてロンドンに実在したテムズ河畔にそばだつ巨大な石の獄----ミルバンク監獄ある。五角形の獄舎を六つ連結したこの迷宮は、汚染された河畔の水と湿気で常に冷え冷えとし、伝染病で死者が続出する、まさに地獄だったという。

時は一八七四年。本書の主人公、マーガレットは知人のすすめで、このミルバンク監獄の女囚の慰問に通い始める。監獄の中で彼女はさまざまな女囚と会う。売春宿のおかみ、偽金作り、赤子殺し、等々。

その女囚の中に、気品のある不思議な美しい娘がいた。娘の名はシライナ。その正体はーー霊媒(れいばい)。

こんなところに霊媒が? こんなにも気品のある娘が、なぜこの獄に?

マーガレットの疑問と好奇心が、美しくも恐ろしい謎の封印を解いていく・・作者サラ・ウォーターズはこのヴィクトリア時代の怪物、ミルバンク監獄を卓越した筆致で現代によみがえらせた。

文字を追うだけで、獄舎がそびえるのが見える。暗くどこまでも長い通路が眼の前に現われる。女囚たちのため息、鉄格子とかんぬきの音、狂ったようなわめき声が聞こえてくる。支給される食事の味、監房にこもる悪臭。ごわごわの囚人服の手触り。まさに五感にうったえる描写力だ。

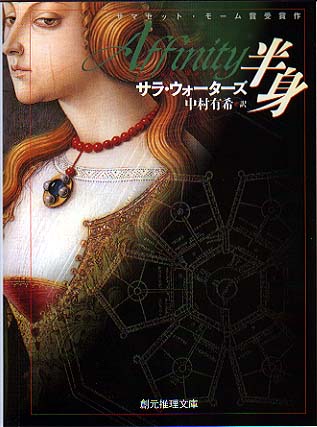

そのたしかな力量はさまざまな文学賞、新人賞の受賞で証明されている。三十四歳で発表した本書では、アメリカ図書館協会賞やサンデー・タイムズの若手作家年間最優秀賞に選ばれ、さらに、三十五歳以下の若い作家が対象の、サマセット・モーム賞に輝いた。サマセット・モーム賞はイアン・マーキュアン、ジュリアン・バーンズ、ピーター・アクロイドなど、錚々たる顔ぶれを輩出しており、近年ではローレンス・ノーフォークが『ジョン・ランプリエールの辞書』(東京創元社)で受賞している。

ウォーターズはこれまでに三つの作品を発表してきた。すべてヴィクトリア時代の英国が舞台だが、それぞれまったく印象が違う。

デビュー作は、ダンスホールや見せ物小屋に関わる少女たちの明るい青春小説。

二作めにあたる本書は、監獄と霊媒の交霊会を綴った不思議な手記。

三作めについてはあとでふれるが、作品の印象の違いは、主人公の個性の差に頼るばかりではない。作者は一作ごとにまったく別の技巧を駆使することで、小説の形態、質、リズム、テンポのすべてを変えている。この技の多彩さ、ヴィクトリア時代のロンドンという同じ舞台からいくらでもテーマを拾える引き出しの多さが、英米の文学畑、ミステリ畑の書評子から絶賛される理由だろう。作者はウェールズ出身ということなので、いずれは彼の地を舞台にした作品を読むことができるかもしれない。

現在翻訳中の第三作Fingersmithは、とある女相続人から財産を騙し取ろうと、泥棒一家が一世一代の大博打をうつ、その顛末記だ。

語り手はふたりーー城館に潜入する泥棒娘と、その城館に住む令嬢で、ふたりの視点から、大きな計画の転がる様が、若々しく活き活きと描かれる。

チャールズ・ディケンズやウィルキー・コリンズと肩を並べても恥ずかしくない、このスリリングな作品は、英国推理作家協会賞の歴史部門にあたるエリス・ピーターズ賞を受賞し、ブッカー賞の最優秀候補作ともなった。さらには文芸誌グランダのBest of Young British Novelists 2003と題された特集号で、将来を嘱望される英国若手作家のリストに堂々と名をつらねている。いまもっとも注目を浴びている次代女王候補のサラ・ウォーターズ。一九六六年生まれの若い、期待の大型新人だ。願わくば、本書と次作をあわせ読むことで、その七色の魅力と才能を堪能していただきたい。

ホームページ版あとがきおまけ。

東京創元社を卒業する松浦さんとの最後のお仕事になりました。

卒業制作、ということで気合いのはいった松浦さんのふるうムチは、普段愛用のものではなく、キャタナインテイルズ(九尾の猫鞭)でした。しくしくしく。

ゲラなおし・・何時間かかったかねえ・・

最後のおなおしなんて、四時間ぶっつづけx2日だったもんねえ・・

次のFingersmithはへたすると上下巻になるかもしれない厚さです。

いまから訳者校正がこわい。